Kurzgeschichte(n)

Kurzgeschichte(n)

Eine Chronik (ehemals Pfarrchronik) mit wissenswerten Kurzgeschichten, unterhaltsamen Anekdoten und eigenen Rückblicken aus dem Leben der Gemeinde Borna/ Frohburg. Diese Kurzgeschichten orientieren sich an der historischen Fotoausstellung „Momente aus 100 Jahren Gemeindeleben“ (im Rahmen des Festjahres 100 Jahre St. Joseph Borna, 2019) und lassen sich grob in fünf Epochen einteilen: Die erste Epoche umfasst die Anfangszeit vor 1918 bis 1939. Die zweite Epoche enthält Begebenheiten in der Kriegs- und Nachkriegszeit von 1939 bis 1949. Die dritte Epoche befasst sich mit der DDR-Zeit zwischen 1949 bis 1989. Die vierte Epoche zeichnet die Ereignisse in der Wende- und 2000er-Zeit, von 1989 bis 2019, nach. Die fünfte und aktuelle Epoche berichtet aus der Ortsgemeinde, seit Neugründung der Pfarrei Hl. Edith Stein, ab 2020 bis heute.

2026

2025

Rückblick: Familien erleben Herbstwochenende im Osterzgebirge

Rückblick: Abschied von Pfarrer Dietrich Oettler in Borna nachgeholt

Rückblick: Herzenssache – Die Psalmen-RKW in Deutzen

Rückblick: Senioren fuhren nach Huysburg und Leutersdorf

Rückblick: Feier der Erstkommunion in Deutzen

Rückblick: Familien feiern Osterfest in Borna mit

Rückblick: Familien erleben Herbstwochenende im Osterzgebirge

Rückblick: Abschied von Pfarrer Dietrich Oettler in Borna nachgeholt

Rückblick: Herzenssache – Die Psalmen-RKW in Deutzen

Rückblick: Senioren fuhren nach Huysburg und Leutersdorf

Rückblick: Feier der Erstkommunion in Deutzen

Rückblick: Familien feiern Osterfest in Borna mit

2024

Rückblick: Pferd führte Laternenumzug am Martinstag an

Rückblick: Familienwochenende mitten in der Sächsischen Schweiz

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

Rückblick: Pferd führte Laternenumzug am Martinstag an

Rückblick: Familienwochenende mitten in der Sächsischen Schweiz

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

2023

Rückblick: Familientag und Tat.Ort.Nikolaus in Borna

Rückblick: Martinstag erinnert an gemeinsames Teilen

Rückblick: Offener Brief zur Zukunft von Pfarrer Dietrich Oettler

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Familien-Willkommen-Tag in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

Rückblick: Sternsinger sammeln fast 7.300 EUR

Rückblick: Familientag und Tat.Ort.Nikolaus in Borna

Rückblick: Martinstag erinnert an gemeinsames Teilen

Rückblick: Offener Brief zur Zukunft von Pfarrer Dietrich Oettler

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Familien-Willkommen-Tag in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

Rückblick: Sternsinger sammeln fast 7.300 EUR

2022

Rückblick: 25. Kapellenweihfest in Frohburg

Rückblick: Digitaler Adventskalender 2022

Rückblick: Personelle Veränderungen in der Pfarrei Hl. Edith Stein

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Digitaler Gemeindefasching 2022

Rückblick: Digitales Neujahrskonzert 2022

Rückblick: Digitale ökumenische Neujahrsandacht 2022

Rückblick: 25. Kapellenweihfest in Frohburg

Rückblick: Digitaler Adventskalender 2022

Rückblick: Personelle Veränderungen in der Pfarrei Hl. Edith Stein

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

Rückblick: Digitaler Gemeindefasching 2022

Rückblick: Digitales Neujahrskonzert 2022

Rückblick: Digitale ökumenische Neujahrsandacht 2022

2021

Rückblick: Digitale Fotoausstellung 2021

Rückblick: Digitaler Adventskalender 2021

#2021JLID: Gedenkveranstaltung in Borna

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

#2021JLID: Historischer Stadtrundgang in Borna

Rückblick: Alternative Sternsingeraktion erbrachte 4.903,75 EUR

Rückblick: Digitale Fotoausstellung 2021

Rückblick: Digitaler Adventskalender 2021

#2021JLID: Gedenkveranstaltung in Borna

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

#2021JLID: Historischer Stadtrundgang in Borna

Rückblick: Alternative Sternsingeraktion erbrachte 4.903,75 EUR

2020

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

#Ökokirche: Verein Ökokirche Deutzen gegründet

Rückblick: Pfarreineugründung in Limbach-Oberfrohna

Rückblick: GemeindeZukunftsTag in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

#Ökokirche: Verein Ökokirche Deutzen gegründet

Rückblick: Pfarreineugründung in Limbach-Oberfrohna

Rückblick: GemeindeZukunftsTag in Borna

Rückblick: Gemeindefasching in Borna

ab 2020 | Zeit als Ortsgemeinde

2019

#DasJosephsjahr: Elisabethfest und Abschluss der 100-Jahr-Feier in Borna

#DasJosephsjahr: 100. Kirchweihfest in Borna

#DasJosephsjahr: Familienfest/Tag der offenen Kirche in Borna

#DasJosephsjahr: Erneuerung des Kinderspielplatzes

#DasJosephsjahr: Vesper mit Dresdner Kapellknaben in Borna

#DasJosephsjahr: Mit 100 Jahren attraktiv für die Nachbarn

#DasJosephsjahr: Religiöse Kinderwoche in Borna

#DasJosephsjahr: Fronleichnam in Borna

#DasJosephsjahr: Historischer Stadtrundgang in Borna

#DasJosephsjahr: Gemeindefasching in Borna

#DasJosephsjahr: Neujahrskonzert in Borna

#DasJosephsjahr: Ökumenischer Neujahrsgottesdienst in Borna

#DasJosephsjahr: Elisabethfest und Abschluss der 100-Jahr-Feier in Borna

#DasJosephsjahr: 100. Kirchweihfest in Borna

#DasJosephsjahr: Familienfest/Tag der offenen Kirche in Borna

#DasJosephsjahr: Erneuerung des Kinderspielplatzes

#DasJosephsjahr: Vesper mit Dresdner Kapellknaben in Borna

#DasJosephsjahr: Mit 100 Jahren attraktiv für die Nachbarn

#DasJosephsjahr: Religiöse Kinderwoche in Borna

#DasJosephsjahr: Fronleichnam in Borna

#DasJosephsjahr: Historischer Stadtrundgang in Borna

#DasJosephsjahr: Gemeindefasching in Borna

#DasJosephsjahr: Neujahrskonzert in Borna

#DasJosephsjahr: Ökumenischer Neujahrsgottesdienst in Borna

2018

#DasJosephsjahr: Eröffnung der 100-Jahr-Feier in Borna

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

#DasJosephsjahr: Eröffnung der 100-Jahr-Feier in Borna

Rückblick: Religiöse Kinderwoche in Borna

2017

Rückblick: Gemeinde-Einkehrtag in Borna

Rückblick: Gemeindefahrt nach Israel

Rückblick: Gemeinde-Einkehrtag in Borna

Rückblick: Gemeindefahrt nach Israel

1997

27. November: Weihe der katholischen Kapelle St. Marien in Frohburg

Erstmals nach der Reformation hatte am 18. November 1934 wieder ein katholischer Gottesdienst in Frohburg stattgefunden. Damals versammelten sich 39 Gläubige mit Pfarrer Paul Hübner im Vereinszimmer des „Hotel zur Post“. Bereits in den nächsten zehn Jahren musste der Ort für die Gottesdienste zweimal wechseln: Hotel „Deutsches Haus“ und Gasthof „Stadt Altenburg“, Inh. Fam. Weiske.

Mit dem 1945 zu Ende gehenden Krieg wuchs die Gemeinde auf etwa 1.500 Katholiken an. Die Gottesdienste fanden weiterhin im Gasthof von Fam. Weiske statt, ab 1948 nachfolgend in der evangelisch-lutherischen St. Michaelis-Kirche, in der städtischen Turnhalle in der August-Bebel-Straße und in einer Kapelle im ehemaligen Konstanzenstift. Im Oktober 1952 erfolgte der Umzug in Räume in der Hermann-Krause-Straße, aber seit Ende 1993 waren die Gläubigen wegen zu hoher Mietkosten wieder in der evangelischen Nachbargemeinde zu Gast.

In der Dienstzeit von Pfarrer Michael Teubner (1992 – 2002) konnte die Gemeinde schließlich ein kleines Reihenhaus (siehe Foto) am Kirchplatz von der Neuapostolischen Kirche Sachsen/Thüringen für einen Kaufpreis von 220.000 DM erwerben. Knapp drei Wochen zuvor wurde der Notarvertrag unterzeichnet, bevor am 29. November 1997 die heutige Kapelle St. Marien in einem Festgottesdienst von Bischof Joachim Reinelt gesegnet wurde.

Text: Philipp Ramm

1989 – 2019 | Wende- und 2000er-Zeit

1956

15./16. Dezember: Weihe der katholischen Kirche St. Konrad in Deutzen

Seit dem Jahre 1934 wurden für die Katholiken in Deutzen und Umgebung katholische Gottesdienste in den Gasthöfen von Deutzen, Röthingen, Görnitz und Regis-Breitingen gehalten. Aus der Oberpfalz und Niederbayern waren in den vorherigen Jahrzehnten viele Katholiken nach Deutzen und in die Nachbargemeinden gekommen, weil sie Arbeit in den Braunkohlenwerken fanden. In der Nachkriegszeit wurden unzählige Katholiken aus ihrer bisherigen Heimat in Schlesien, Ostpreußen, Sudetenland und Ungarn in die Diaspora Mitteldeutschlands umgesiedelt. Immer dringender wurde das Bedürfnis nach dem Bau eines eigenen Gotteshauses für die Katholiken von Deutzen und Umgebung.

Wie Pfarrer Christian Köhler in der Chronik berichtet, „konnte im [3., Anm. d. Verf.] April 1954 der erste Spatenstich zum eigenen Gotteshaus für Deutzen getan werden. Unter großen Schwierigkeiten, Opfern und mit einigen Stockungen wurde in zweiundeinhalb Jahren die 30 m lange und 11 m breite Kirche gebaut. […] Dem heiligen Konrad von Parzham, dem Klosterpförtner von Altötting, sollte die Kirche geweiht werden. Kurz vor Weihnachten [15./16. Dezember] 1956 war das nach den Plänen von Architekt [Andreas] Marquart, Leipzig, durch die Firma des Baumeisters [Lothar] Eisert, Pödelwitz, erbaute Gotteshaus so weit vollendet, daß es die kirchliche Weihe empfangen konnte.“ (siehe Foto)

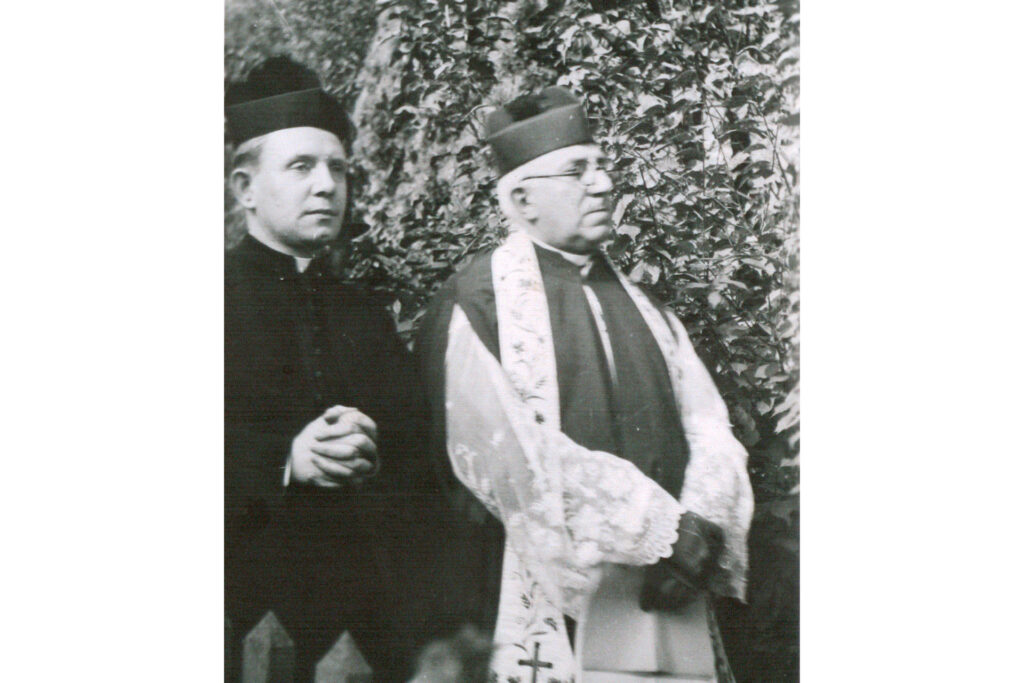

„Am Tage vor dem Sonntag ‚Gaudete‘ begrüßten die drei Glocken den Apostolischen Administrator des Bistums Meißen, Bischof Dr. [Otto] Spülbeck, der als Propst von Leipzig [10. Oktober] 1954 den Grundstein und als Bischof [30. Juni] 1956 die neuen Glocken weihte. Wer nicht durch Schichtarbeit verhindert war, verfolgte die Zeremonien der Weihe des Gotteshauses, zog am Sonntag mit der Reliquienprozession um und in die Kirche, nahm teil an der Weihe des Inneren der Kirche, des Altars und an der Bischofsmesse. Als beim Te Deum Trompeten, Posaunen und Glocken zum frohen Gesang der Gemeinde erklangen, da waren die langen Jahre des Wartens und die schweren Sorgen der letzten Jahre vergessen. […] Katholiken aus Bayern, Schlesien und dem Sudetenland haben im neuen Gotteshaus ihre Heimat gefunden.“

Text: Philipp Ramm

1949 – 1989 | DDR-Zeit

1948

20. Juni: Währungsreform und Berlin-Blockade – Der Ost-West-Konflikt ist auch in Borna spürbar

Quelle: Museum der Stadt Borna (1945 – 1948)

1-Mark-Geldschein der Alliierten Militärbehörde (sowjetische Besatzungszone)

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg (1939 – 1945) in Europa. Die vier Siegermächte USA, Großbritannien, Sowjetunion sowie Frankreich übernahmen die Hoheitsgewalt über das Deutsche Reich und teilten das Gebiet untereinander in Besatzungszonen auf. Diese vier Zonen wurden durch den Alliierten Kontrollrat regiert, der im gegenseitigen Einvernehmen wichtige Entscheidungen für die gesamtdeutschen Gebiete traf, wie bspw. die Versorgung mit einheitlichen Geldmitteln und die Regelung des Interzonenverkehrs. Seit Juni 1946 brauchte es einen Interzonenpass, um z.B. von der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) im Osten in die britische Zone im Nord-Westen Deutschlands zu gelangen. Einen solchen Pass hatte auch Pfarrer Christian Köhler bei der sowjetischen Militäradministration beantragt: „Mitte Juni [1948, Anm. d. Verf.] konnte der Pfarrer [Köhler] nach Erlangung eines Interzonenpasses nach dem Westen in Urlaub zur goldenen Hochzeit seiner Eltern fahren.“

Allerdings war die Zusammenarbeit der Alliierten von Beginn an sehr schwierig, denn es standen sich mit Demokratie und freier Marktwirtschaft im Westen sowie Kommunismus und Planwirtschaft im Osten zwei verschiedene politische Systeme gegenüber. Der sogenannte Ost-West-Konflikt trat immer stärker in den Vordergrund. Als die USA und Großbritannien im Februar 1948 mit einem Vorschlag für eine gemeinsame Währungsreform im Alliierten Kontrollrat scheiterten, organisierten sie diese mit Frankreich allein. Ziel war es den inflationären Geldüberhang von Renten- und Reichsmark (RM) zu beseitigen und langfristig die Grundlage für eine funktionsfähige Marktwirtschaft aufzubauen. Die westliche Währungsreform begann am 20. Juni 1948, einen Tag später war die Deutsche Mark alleingültiges Zahlungsmittel.

Daraufhin entschied die sowjetische Militäradministration die Interzonengrenze zu den westlichen Gebieten zu schließen, um den millionenfachen Abfluss von entwerteten RM-Geldscheinen in die SBZ (insbesondere in die Vier-Sektoren-Stadt Berlin) zu verhindern: „Da kam am 20. Juni die Währungsreform. Die Grenzen wurden gesperrt. Es wurden keine Kraftwagen durchgelassen. Deshalb konnte auch der Pfarrer [Köhler] mit seinem Kraftwagen […] nicht zurückkommen, bis die hiesige Kommandantur eine eigene Bescheinigung ausstellte, dass der Wagen hier registriert war. So konnte er erst Ende Juli zurückkommen. Es war schon das Gerücht in der Stadt verbreitet, der kath. Pfarrer sei in den Westen abgerückt.“

Eine eigene Währungsreform in der SBZ wurde ebenfalls vorbereitet und trat am 23. Juni in Kraft – verbunden mit einem Währungsschnitt von Sparguthaben: Aus 10 RM, ob in Form von Bargeld, Sparguthaben oder Schulden, wurde 1 Deutsche Mark. Dazu vermerkt die Chronik im Oktober: „Durch die Währungsreform hat auch das Pfarramt große Geldverluste gehabt. Die Einnahmen aus den Kirchensteuern und kirchlichen Sammlungen haben sehr nachgelassen. Deshalb wurde in allen Gemeinden zu einem ‚Notopfer‘ aufgerufen, das die Gemeindemitglieder freiwillig in der Pfarrkanzlei oder nach den Gottesdiensten auf den Außenstationen abgaben. In der ganzen Pfarrei wurden 2.600,- M als Notopfer gespendet, ein erfreuliches Zeichen treuer Opfergesinnung bei unseren Gläubigen.“

Zeitgleich verfolgte die Sowjetunion mit der Grenzschließung die Absicht, den Abzug der drei Westmächte aus der gemeinsam verwalteten Vier-Sektoren-Stadt Berlin und damit aus ihrem Einflussgebiet durch eine Blockade der Versorgungswege voranzutreiben. Der Kalte Krieg hatte bereits begonnen. Da Berlin innerhalb der SBZ lag, war die Stadt von der Versorgung mit u.a. Lebensmitteln und Kohle von außen abhängig. In Folge der sogenannten Berlin-Blockade ab 24. Juni organisierten die Westmächte eine Luftbrücke, sodass alle zwei bis drei Minuten ein Versorgungsflugzeug in Berlin landete. Obwohl die Sowjetunion die Blockade am 12. Mai 1949 wieder aufhob, blieb die Versorgung über den Luftweg noch bis September bestehen.

Der sich weiter verschärfende Ost-West-Konflikt hatte nun die Teilung Deutschlands zur Folge: Die Vorbereitungen zur Gründung eines deutschen Staates in den drei Westzonen waren schon weit fortgeschritten, denn seit September 1948 arbeitete der Parlamentarische Rat an der Ausarbeitung des Grundgesetzes. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Einige Monate später, am 7. Oktober, kam es zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik in der SBZ. Als Konsequenz verlief nun mitten durch das geteilte Deutschland auf Jahrzehnte auch die Trennung Europas und der Welt.

Text: Philipp Ramm-Kokot

1946

Mai: Beginn der Neuaufteilung der Pfarrei Borna

Quelle: Chronik der Pfarrei Borna, Band II (1951)

Pfr. Christian Köhler, Pfr. Johannes Lorke (Lokalkaplan Bad Lausick), Kpl. Edmund Rudolf, Pfr. Wilhelm Planzen (Lokalkaplan Frohburg-Geithain), Kpl. Georg Oehmt (von links)

Die Fluchtbewegung aus den deutschen Ostgebieten wegen der näher rückenden Front in den letzten Kriegsmonaten 1945 wandelte sich nach Kriegsende zu einer Vertreibungswelle aus den nun sowjetisch besetzten Gebieten um. Bis Ende 1945 hatte sich durch die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Provinzen Nieder- und Oberschlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland auch die Zahl der Katholiken auf dem Pfarreigebiet verdoppelt. Mitte 1946 war die Katholikenzahl sogar auf etwa 10.000 Gläubige gestiegen. Die pastorale Arbeit musste neu organisiert werden, auch weil Anfang 1948 weitere Umsiedler aus Ungarn in die Pfarrei kamen.

Bereits im November 1938 hatte Pfarrer Christian Köhler bei einem Bischofsbesuch in Bautzen vorgeschlagen, die pastoralen Räume im Süden der Pfarrei um Geithain herum in eine neue Seelsorgestelle zu überführen. Dieser Vorschlag fand schließlich im Mai 1946 mit der Errichtung einer Lokalkaplanei Frohburg-Geithain seine Umsetzung, wie die Chronik berichtet: „Allein in der Gegend von Frohburg-Geithain sind jetzt über 2.000 Katholiken ansässig. Auf Antrag des Pfarramtes errichtete das Bischöfliche Ordinariat im Mai die Lokalkaplanei Frohburg-Geithain und ernannte den Flüchtlingspfarrer Wilhelm Planzen zum Lokalkaplan. […] Eine eigene ‚Flüchtlingsseelsorge‘ gibt es nicht mehr. Die Umsiedler und Flüchtlinge sind in die Pfarrgemeinde eingegliedert.“ Es war der erste Schritt einer Neuaufteilung der Pfarrei Borna.

Zeitgleich wurde während der kirchlichen Visitation im Juli 1946 die Notwendigkeit erkannt, eine weitere Seelsorgestelle auch für die Orte im Osten der Pfarrei um Bad Lausick herum zu errichten, denn „von Borna aus ist diese Arbeit auf die Dauer nicht mehr durchzuführen. Die Zahl der Katholiken im dortigen Bezirk ist ca. 1.500. Es muss ein eigener Geistlicher für sie in Bad Lausick ansässig sein. Es wurde beschlossen, den Antrag auf Errichtung der Lokalkaplanei Bad Lausick baldigst einzureichen.“ Weiter erzählt die Chronik: „2 Jahre lang wurden sie von Borna aus betreut. 2 mal im Monat war an Werktagen Gottesdienst in den evangelischen Kirchen von Bad Lausick, Flößberg und Prießnitz, die zumeist von Herrn Kpl. [Edmund, Anm. d. Verf.] Rudolf gehalten wurden, der allein im Jahre 1946 3.900 km mit dem Rade zurückgelegt hat. Auch die Pfarrhelferin, Schw. Dietburgis Behrendt, die in gleicher Weise unter körperlicher Anstrengung die Vorbereitung der Gottesdienste, den Organistendienst und den Religionsunterricht übernahm, ist im Jahre 1946 über 3.000 km mit dem Rade gefahren. Eine ordentliche Seelsorge war aber nicht möglich.“

Im Dezember 1946 errichtete das Bischöfliche Ordinariat eine zweite Lokalkaplanei mit Sitz in Bad Lausick und ernannte Pfarrer Johannes Lorke aus Leuthen (Kreis Neumarkt, Provinz Niederschlesien, Erzbistum Breslau) zum Lokalkaplan. Beide neuen Lokalkapläne hatten zwar ihre Wohnsitze in Frohburg und Bad Lausick, aber zählten zu den Pfarrgeistlichen in Borna.

Die 1946 begonnene Umstrukturierung im Süden und Osten der weitläufigen Pfarrei sollte die Seelsorge der vielen Gläubigen mit Gottesdiensten, Sakramentenspendung und Religionsunterricht verbessern. Ziel war es das Gemeindeleben vor Ort zu fördern und zu entwickeln. Pfarrer Köhler schrieb im Dezember 1949: „In den letzten 4 Jahren hat sich nun ein neuer Stamm von Gemeindemitgliedern gebildet, die sich nun allmählich hier eingelebt haben. Man merkt es bei der Feier unserer Gottesdienste und den außerkirchlichen Veranstaltungen. Die Zugezogenen aus den Ostgebieten werden allmählich ‚heimisch‘, nachdem sich manche erst zurückhaltend und abwartend gezeigt hatten. Nun werden sie aktiver, sind bereit mitzuhelfen in der Gemeinde, singen und beten auch beim Gottesdienst besser mit. Es wird allmählich wieder ‚Gemeinde‘.“

In einem zweiten Schritt legte das Bischöfliche Ordinariat im September 1954 per Dekret die abschließende Neuaufteilung der Pfarrei Borna in folgende Seelsorgebezirke fest:

- Stammbezirk Borna (Gottesdienst-Stationen in Borna, Deutzen, Breitingen, Großzössen, Kitzscher, Neukieritzsch, Flößberg, Ramsdorf) mit 4.800 Seelen

- Lokalkaplanei Frohburg (Frohburg, Wyhra, Roda, Kohren, Wolftitz, Frauendorf) mit 1.400 Seelen

- Lokalkaplanei Geithain (Geithain, Tautenhain, Rathendorf, Narsdorf) mit 1.300 Seelen

- Lokalkaplanei Bad Lausick (Bad Lausick, Prießnitz, Otterwisch, Glasten) mit 1.300 Seelen

„Damit ist nun eine Aufgliederung der Pfarrei erfolgt, in der eine geordnete Seelsorge möglich ist.“ Die Lokalkaplanei Frohburg wurde im Januar 1957 als eigenständige Pfarrvikarie aus der Pfarrei Borna ausgegliedert. Im Jahr 1962 folgte die Pfarrvikarie Geithain. Damit erhielten beide ehemaligen Lokalkaplaneien ihre formale Selbstständigkeit.

Text: Philipp Ramm-Kokot

1945

15. April: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Borna

Wie aus einem Tagebuch berichtet die Chronik in Auszügen vom schwierigen Gemeindeleben – verbunden mit staatlichen Repressionen, Entbehrungen und Angst ums Überleben, aber auch der Hoffnung auf Gottes Beistand – am Ende des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945):

Januar

„Mit ernstem Bangen gehen wir ins neue Jahr. Es ist uns klar: Dieses Jahr wird das Schicksalsjahr unseres Volkes werden. Der Krieg geht seinem Höhepunkt, aber auch seinem Ende entgegen. Wie wird es sein? Sicher steht uns noch viel Schweres bevor.“

März

„Im Februar und März treffen die ersten Flüchtlinge aus dem Osten ein. Über die Landstraßen ziehen die Trecks aus Schlesien. Furchtbare Bilder, arme Menschen. Viele Katholiken sind darunter.“ Es waren auch zwei Priester mit jeweils einem Teil ihrer Gemeinden unter ihnen: Erzpriester Franz Hackenberg aus Langemark (Kreis Glogau, Provinz Niederschlesien, Erzbistum Breslau) und Pfarrer Wilhelm Planzen aus Lache (Kreis Meseritz, Provinz Brandenburg, Prälatur Schneidemühl). Sie hielten Gottesdienst und Religionsunterricht in den evangelischen Kirchen in u.a. Ossa, Geithain sowie Frohburg, Tautenhain für die dortigen Flüchtlinge.

„Immer mehr steigern sich die Fliegerangriffe. Die Städte Sachsens werden bombardiert. Vom Osten und nun auch vom Westen rücken die Fronten näher. Wir haben die Hoffnung, daß die Front vom Westen eher hier ist als die vom Osten.“

April

„Der April bringt die Entscheidung! Schon hatten wir mit der Möglichkeit des Anrückens der Russen gerechnet, die schon an der Oder stehen und Sachsen bedrohen. Da rücken die Amerikaner von Westen schneller heran. Vom 12. April an rechnen wir mit Kämpfen in unserer Gegend. Aber es kommt nicht mehr dazu. Am 14. [April, Anm. d. Verf.] rücken die letzten deutschen Soldaten aus der Bornaer Garnison ab.“

Das Ende des Zweiten Weltkrieges kam für Borna am 15. April 1945. Dieser Tag ist besonders mit Dr. Walther Thierbach* (siehe Foto) verbunden, der in seiner Funktion als zweiter Bürgermeister eine kampflose Übergabe der Stadt gewährleistete. Dazu einige Auszüge aus den Erinnerungen seiner Tochter Regine Thierbach:

„Die Amerikaner waren vom Westen her bis in Hörweite angerückt. Plötzlich ein Geschrei im Erdgeschoß unseres Hauses [Kasernenstraße 3]: Offiziere der Hitlerwehrmacht, der Standortkommandant schon angetrunken, grölten herum. Sie meldeten meinem Vater, daß sich die deutschen Truppen nach Osten absetzen werden. […] Mein Vater eilte in die Befehlsstelle und ließ die Freiwillige Feuerwehr zusammentrommeln. Die Polizei schickte er nach Hause. […] Wie wir später erfuhren, war er mit dem [Polizei-Hauptwachtmeister Gustav] Schuster und einer weißen Fahne unterwegs zwischen den Fronten. Die Nazis hatten Borna zur Festung erklärt. Der Bürgermeister widersetzte sich dem sinnlosen Befehl, indem er die gewaltlose Übergabe einleitete. Feuerwehrleute gingen durch die Straßen und forderten die Bürger auf, weiße Laken aus den Fenstern zu hängen. Alles schien gut. Da tauchten Offiziere und Soldaten der Hitler-Wehrmacht wieder auf, wahnsinnig vor Angst. Sie beschimpften meinen Vater als Verräter und stellten ihn an die Wand, um ihn standrechtlich zu erschießen. […] In dieser atemberaubenden Situation tauchte der Jeep der amerikanischen Vorhut auf. Sie nahmen die deutschen Offiziere fest, befreiten meinen Vater und besetzten die Stadt.“

Die ersten Truppenteile des US-amerikanischen 69. Infanterie-Regiments überquerten gegen 18 Uhr die Gnandorfer Brücke, besetzten die Kaserne und befreiten Borna vom NS-Regime.**

Vom 15. April berichtet auch die Chronik: „Abends 6 Uhr rücken die Amerikaner von der Altenburger [Straße] aus in die Stadt ein. Die Panzer rollen die Kasernenstr. entlang. Am Pfarrhaus hatten wir die Kirchenfahne und die weiße Flagge gehißt. Der Einzug verlief in Ruhe. Wir hatten 2 Tage Einquartierung: 20 Amerikaner schliefen im Luftschutzkeller. Es waren mehrere Katholiken darunter, die am nächsten Tage der hl. Messe beiwohnten und die hl. Kommunion empfingen. – Der eigentlichen Kampftruppe folgte dann bald die Kommandantur der Militärregierung.“

„Unser Haus neben der Kaserne ist ein Offiziershaus. Wir mußten es in wenigen Stunden räumen. Der katholische Pfarrer [Christian] Köhler, unser freundlicher Nachbar, bat uns, in sein Haus zu kommen“, erinnert sich Regine Thierbach.

Die erste Bürgermeisterstelle wurde von der US-amerikanischen Militärregierung an den parteilosen Georg Schott vergeben und Dr. Thierbach wurde wieder zweiter Bürgermeister.**

Das kirchliche Leben ging in den folgenden Wochen ungehindert weiter: Die Gottesdienste und der Religionsunterricht wurden in Borna und auf den Außenstationen der Pfarrei gehalten. Zusätzlich fand „in den 2 hiesigen deutschen Lazaretten […] ([Volks]Schule an der Leipziger Straße und in der [Staatlichen] Oberschule [am Breiten Teich])“ jede Woche jeweils ein Gottesdienst statt. Ebenso mehrere US-amerikanische Militärgottesdienste, bei denen der amerikanische Militärkaplan bzw. einer der Pfarrgeistlichen abwechselnd die Hl. Messe feierte.

Mai

Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht beendete am 8. Mai die europäischen Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges.

„Am Pfingstfeste waren alle Gottesdienste voll besucht. Zum ersten Male waren nun auch ehemalige französische u. polnische Kriegsgefangene und polnische Zivilarbeiter im deutschen Gottesdienst. […] Es war für uns Priester in den vergangenen Jahren oft so schmerzlich gewesen, daß wir den vielen ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen seelsorglich nicht helfen durften. Wie viele sind ohne priesterlichen Beistand gestorben und begraben worden!“

Juni

„In der Kaserne befanden sich in diesen Wochen mehrere Tausend Ausländer, die im Kreis Borna auf den Gütern als landwirtschaftliche Arbeiter beschäftigt gewesen waren: Polen, Russen, später auch ehemalige italienische Kriegsgefangene. Für die Polen und Italiener fanden auf dem Kasernenhofe mehrere Gottesdienste statt, an denen jedes Mal viele Hunderte teilnahmen.“

„Am interessantesten und auffälligsten waren die vielen Trauungen der Polen – in 3 Wochen 90 Paare! All diese jungen Leute hatten bisher nicht heiraten können, da die deutsche Regierung es verbot. Fast jeden Tag bewegte sich ein Hochzeitszug mit 5 – 7 Paaren vom Kasernenhof in die Kirche zur Trauung. Der Pfarrer hatte 3 Wochen hindurch nur mit Trauungen zu tun.“

Juli

In den zurückliegenden Monaten hatte das katholische Pfarramt gute Beziehungen zur US-amerikanischen Kommandantur, denn „der [Stadt]Kommandant und mehrere Offiziere waren katholisch“. Jedoch mit der Bildung der alliierten und sowjetischen Besatzungszonen im Deutschen Reich verließen „am 1. Juli […] die Amerikaner Borna“. Denn Sachsen, das bislang nur bis zur Mulde durch die Rote Armee besetzt war, wurde ganz in die sowjetische Besatzungszone einbezogen. Deshalb rückte nun die Rote Armee mit der sowjetischen Kommandantur in Borna ein.

Der US-amerikanische Stadtkommandant Major James J. Allen bot Dr. Thierbach und seiner Familie an, mit in den Westen zu kommen. Doch er lehnte mit den Worten ab: „Ich gehöre zu dieser Stadt und zu ihren Menschen. Sie vertrauen mir. Sie haben mir gedankt. Ich habe nichts zu fürchten.“

Dr. Thierbach sollte sich täuschen, denn er wurde denunziert. Das NKWD („Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten“, Geheimpolizei der Sowjetunion, 1934 – 1946) erschien am 13. Juli in einer Ratssitzung und verhaftete ihn. Dazu erinnert sich Regine Thierbach weiter: „Sie zerrten meinen Vater in ein Auto, kamen zum Katholischen Pfarramt, das ja eigentlich tabu war, durchwühlten unser Zimmer und brachten den Gefangenen zurück ins Auto. Der Pfarrer, ausgewiesen durch ein Brustkreuz, mußte alles mit ansehen, meine Mutter, ich, die anderen Hausbewohner auch.“

Man brachte Dr. Thierbach ins Bornaer Amtsgericht. Laut Zeugenaussagen verstarb er dort im August kurz vor dem Abtransport ins sowjetische Speziallager nach Bautzen.**

„Im Juli trafen neue Flüchtlinge im Pfarrbezirk ein: diesmal aus dem Sudetenland. Unter traurigen Verhältnissen und Umständen wurden sie aus ihrer Heimat verwiesen. […] Die Zahl der Katholiken hat sich in der Pfarrei mehr als verdoppelt.“

„Um die neu zugezogenen Katholiken zu erfassen, werden Formulare gedruckt und ausgegeben. Auf den gleichen Formularen können die Anschriften von Vermissten angegeben werden. Das Pfarramt will helfen bei der Aufsuchung der vermissten Angehörigen, auch der Soldaten. Aus dieser Aktion entstand in Kürze ein eigener Suchdienst des Pfarramtes, der nicht nur von Katholiken, sondern auch von vielen anderen Einwohnern Bornas und des ganzen Kreises in Anspruch genommen wurde.“

Dezember

„Bei der Jahresschlussandacht hielten wir einen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr 1945. Es hat das Ende des Krieges gebracht, aber noch nicht den wahren Frieden. Vor uns liegt ein Winter des Hungerns, ein Neues Jahr mit vielen Opfern und Entbehrungen. In der Predigt ermahnte der Pfarrer die Gemeinde, Gott zu danken für den Schutz […], den unsere Städte, unsere Kirche und so viele von uns im letzten Jahre erhalten haben. Wir sollen mit Gottvertrauen in die Zukunft sehen!“

– – –

* Dr. Walther Thierbach wurde am 4. August 1884 in Limbach/ Sachsen geboren. Er war seit 1921 besoldeter Stadtrat in Borna, später deren zweiter Bürgermeister. Seit 1933 führte Friedrich Munde als erster Bürgermeister die Bornaer Amtsgeschäfte. Weil er in den letzten Kriegstagen nicht mehr in der Stadt anwesend war, verantwortete Dr. Thierbach am 15. April 1945 deren kampflose Übergabe an die US-amerikanischen Streitkräfte. Mit der Bildung der alliierten und sowjetischen Besatzungszonen im Deutschen Reich kam ab 1. Juli die Rote Armee nach Borna. Wenige Tage später wurde Dr. Thierbach denunziert, am 13. Juli vom NKWD in einer Ratssitzung verhaftet und ins Bornaer Amtsgericht gebracht. Laut Zeugenaussagen verstarb er dort im August kurz vor dem Abtransport ins Speziallager Nr. 4 der sowjetischen Militäradministration nach Bautzen. Er soll auf dem Gefängnishof hinter dem Amtsgericht verscharrt worden sein, dies wurde 1963 durch den Rot-Kreuz-Suchdienst bestätigt.

** Quellen:

Schriftenreihe des Museums der Stadt Borna / Geschichtsvereins Borna e.V., Band 2 (2007): „Das Jahr 1945 in Borna“ und Thomas Bergner: https://www.geschichteborna.de/borna/ereignisse/dr-walter-thierbach-und-das-ende-des-ii-weltkrieges-in-borna

Text: Philipp Ramm-Kokot

1944

Dezember: Schwieriges Gemeindeleben während des Zweiten Weltkrieges

Quelle: Chronik der Pfarrei Borna, Band I (1938)

Seelsorgehelferin Änne Berger vor einem Kraftwagen der Pfarrei

Wie aus einem Tagebuch berichtet die Chronik in Auszügen vom schwierigen Gemeindeleben – verbunden mit staatlichen Repressionen, Entbehrungen und Angst ums Überleben, aber auch der Hoffnung auf Gottes Beistand – während des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945):

1939

September

Mit Beginn des Krieges am 1. September 1939 wurde Pfarrer Christian Köhler zum Standortpfarrer für die Garnison Borna und zum Lazarettgeistlichen für das Lazarett in Bad Lausick ernannt.

„Auf der Kasernenstraße war ein reges Leben. Die aktiven Truppen rückten aus gegen Polen. Die Reservisten zogen ein. Es rollten die eingezogenen Kraftfahrzeuge zum Kasernenhof. Von den 3 Kraftwagen des Pfarrhauses wurde keiner eingezogen.“

Die seit Oktober 1935 in Borna stationierte Panzerabwehr-Abteilung 24 beteiligte sich am 1. September mit der 24. Infanterie-Division am deutschen Überfall auf Polen, zog über die Prosna und Warthe zur Bzura. Hier kam es vom 9. bis 19. September für die Abteilung zum ersten schweren Kriegseinsatz gegen aus dem Kessel von Kutno ausbrechende polnische Verbänden.*

1940

Januar

„Immer noch ist Krieg! So manche Männer der Gemeinde sind eingezogen. Bis jetzt ist noch kein Gemeindemitglied gefallen. Bei den Andachten wird regelmäßig für das Vaterland und die im Felde stehenden Soldaten gebetet. – Im Zuge der allgemeinen Verdunkelung sind auch die Fenster der Kapelle abgedunkelt worden. Das ganze Volk leidet in diesem Winter sehr unter der grimmigen Kälte und dem vielen Schnee. Viele Gemeindemitglieder werden dadurch am Besuch des Gottesdienstes verhindert.“

Wegen Kohlenknappheit waren an manchen Orten die Schulen geschlossen, sodass dort der Religionsunterricht ausfiel. Dieser wurde vorübergehend in Privathaushalte verlegt. „Sehr erschwert wurde die ganze Seelsorgsarbeit dadurch, daß für alle Wagen im Pfarramt kein „roter Winkel“ genehmigt wurde, der zum Bezug von Benzin berechtigt.“ Die Fahrten zum Sonntagsgottesdienst auf den Außenstationen mussten mit einem Mietwagen oder dem Fahrrad zurückgelegt werden.

April

„Im hiesigen Pfarrbezirk sind seit einigen Monaten wieder zahlreiche polnische zivile Landarbeiter beschäftigt, die sich auch öfter zum Gottesdienst einfanden. Da dieselben vom Staat als Feinde betrachtet werden, wurde durch die Staatspolizei denselben die Teilnahme am gemeinsamen Gottesdienst mit der deutschen Gemeinde untersagt. Durch Anschlag in polnischer Sprache an der Kirchentür mußte diese Verordnung bekannt gegeben werden. Den Pfarrgeistlichen wurde jede seelsorgliche Betreuung der polnischen zivilen Landarbeiter – außer in Notfällen – untersagt.“ Nach einigen Wochen kam die Mitteilung, dass für die Polen eigene Gottesdienste abgehalten werden durften; oder dass sie auch an einem Gemeindegottesdienst teilnehmen konnten, aber getrennt von den deutschen Gottesdienstbesuchern sitzen mussten.

September

„1. September: Nun befinden wir uns schon 1 Jahr im Kriege! Der erhoffte Friede ist noch nicht gekommen. Seit einigen Wochen bekommen wir den Kampf in der Nähe zu spüren. Englische Flieger überfliegen nachts Borna und werfen in der Nähe Bomben ab. Mehrmals in der Woche sitzen die Pfarrhausbewohner im Luftschutzkeller. […] Es zeigt sich eine stärker werdende Müdigkeit und Gleichgültigkeit. Der Kirchenbesuch läßt nach.“

1941

Januar

Die Hoffnung, keinen weiteren Kriegswinter zu erleben, erfüllte sich nicht: Weihnachten konnte noch nicht im Frieden gefeiert werden.

September

„Im August erklärte der Gastwirt in Deutzen, daß er uns seinen Saal zum Gottesdienst nicht mehr zur Verfügung stelle. Zunächst gab er keinen Grund für die Weigerung an, sondern deutete nur an, daß er deshalb von anderer Seite Schwierigkeiten bekäme. Nachdem der Pfarrer mit ihm länger verhandelt hatte, sagte er wieder zu, nahm aber am Vorabend vor dem Gottesdienst telefonisch seine Zusage wieder zurück. Am 14. Sept. erschienen 80 Katholiken vor dem Gasthaus [Gasthof Deutzen, Inh. Martha Joth, in Alt-Deutzen, Anm. d. Verf.] zum Gottesdienst. Der Gastwirt aber, neben dem sich der Ortsgruppenleiter der N.S.D.A.P. postiert hatte, ließ niemanden hinein. Der Geistliche, Kpl. Josef Gülden, aus Leipzig begab sich mit 30 Katholiken in die Wohnung der Familie Altmann, Im Winkel 9, und feierte dort das hl. Messopfer in der Wohnstube. Es bleibt uns zunächst nichts anderes übrig als dort in Zukunft das hl. Opfer zu feiern.“

Dezember

Aufgrund des hereinbrechenden Winters mit viel Schnee konnte ab November nicht mehr mit dem Fahrrad zum Sonntagsgottesdienst auf den Außenstationen gefahren werden. Deshalb lief der Sonntag für Pfarrer Köhler zwischenzeitlich folgendermaßen ab: „Früh ½ 7 Uhr zogen Pfarrer und Pfarrhelferin dick eingepackt zu Fuß durch tiefen Schnee und grimmige Kälte nach Deutzen. Um 8 Uhr war bei Altmann die 1. hl. Messe, zu der ca. 30 Gläubige kamen. Dann ging es weiter zum Bahnhof und mit dem Zug nach Breitingen, wo um 10 Uhr im Gasthof die 2. hl. Messe war. Dann mit der Bahn zurück nach Deutzen. Um ½ 2 Uhr war bei Altmann die 3. hl. Messe, zu der ca. 40 Gläubige, hauptsächlich Kinder, kamen. Hl. Beichte wurde vor den Gottesdiensten in der Küche gehört. Um 3 Uhr bekam der Pfarrer das erste Essen. Nach dem Rückweg zu Fuß kamen wir wieder gegen 5 Uhr in Borna an.“

1942

März

„Der strenge Winter, der mit viel Schnee und grimmiger Kälte hereinbrach“, und bis März anhielt, „verlangte auch in der Seelsorgsarbeit viele Opfer. Für die auswärtigen Gläubigen war es fast unmöglich, zum Gottesdienst nach Borna zu kommen. Der Zugverkehr war sehr eingeschränkt. Die Züge fuhren mit großer Verspätung. Der Omnibusverkehr wurde an Sonntagen ganz eingestellt. Es fehlte auch jetzt in der Kriegszeit vielen Leuten an Schuhwerk und warmer Kleidung. […]

Aber die Gottesdienste auf den Außenstationen wurden alle auch trotz der Schwierigkeiten gehalten, desgl. die Religionsunterrichte. Viele Wege mußten zu Fuß gemacht werden. Geistliche und Schwestern wollten der Gemeinde zeigen, daß sie auch unter großen außerordentlichen Schwierigkeiten ihre Pflicht taten und so durch ihr Beispiel die Gläubigen ermuntern wollten.“

April

Zu Ostern durfte der Saal des Gasthofes Deutzen wieder für Gottesdienste genutzt werden. „Einige Vorstöße beim Gastwirt und beim Ortsgruppenleiter hatten Erfolg gehabt. Die Schwierigkeiten fielen. Besonders wurde geltend gemacht, daß es doch nicht in Einklang stände, wenn unsere Soldaten gegen die Bolschewisten kämpfen und in Rußland wieder die Kirchen öffnen, während bei uns die Abhaltung des Gottesdienstes behindert wird.“

Juni

„In Borna war in der Volksschule an der Leipziger Str. ein Lazarett eingerichtet worden. In den ersten Monaten, als das Lazarett noch nicht so stark belegt und ein Raum für Gottesdienste noch frei war, konnte wöchentlich eine hl. Messe für die Verwundeten gehalten werden. Es kamen ca. 15 – 40 Soldaten zum Gottesdienst. Als aber auch alle letzten freien Räume belegt wurden, konnte leider kein Gottesdienst mehr im Lazarett gehalten werden. Es kommen jetzt einige Verwundete, die gehen können, in die Pfarrkirche zum Gottesdienst.“

November

„Der Allerseelentag stand in diesem Jahre ganz im Gedenken an unsere Gefallenen. Abends 7 Uhr wurde ein feierliches Seelenamt für die Gefallenen aus der Gemeinde gehalten. Besonders dieses Jahr hat schon viele Opfer auch aus unserer Pfarrei gefordert. Eine vorläufige Ehrentafel mit den Namen der Gefallenen wurde im Schulzimmer unter dem Kreuze aufgehängt.“

Dezember

„Die Pfarrjugendabende sind von durchschnittlich 25 Jugendlichen besucht. Es nehmen auch jüngere Soldaten aus der Kaserne an den Abenden teil. […] Mit den Soldaten aus der Pfarrjugend besteht ein reger Briefverkehr.“

„Das Weihnachtsfest war auch in diesem Jahre noch kein äußeres ‚Friedensfest‘. Ein tiefer Ernst liegt auf den Menschen. In den Familien werden die Feiern nur schlicht gehalten. Es fehlen vielfach die Christbaumkerzen. Geschenke können nicht viel gemacht werde. – Wir bemühten uns darum, gerade in diesem Jahre die Gottesdienste, auch auf den Außenstationen, recht feierlich zu gestalten. An allen 6 Orten hatten wir Christbäume mit Kerzen und eine Krippe. […] Der starke Besuch der Gottesdienste zeigte überall, daß unsere Gläubigen in dieser ernsten Zeit Kraft und Mut bei Gott suchen. 900 Gläubige haben wenigstens einmal dem Gottesdienst an einem Feiertage beigewohnt.“

1943

Juni

In den vergangenen Kriegsjahren gab es auch ein „normales“ Gemeindeleben mit seinen Fest- und Feiertagen im kirchlichen Jahreskreis, davon berichtet die Chronik oftmals mit Fotos. Egal ob von den jährlichen Erstkommunionfeiern und Fronleichnamsfesten (wie 1943), der 1941er Firmung oder den wiederkehrenden Feierlichkeiten zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten.

Allerdings musste sich die Gestaltung des bisherigen Gemeindelebens nach innen anpassen, veranlasst durch die äußeren politischen Veränderungen. Dazu zwei Beispiele:

Im Dezember 1939 konnte die Nikolausfeier nicht mehr, wie in gewohnter Weise am Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariä, am 8. Dezember gefeiert werden, weil die Kinder „an kath. Feiertagen nur 1 Stunde zum Besuch des Gottesdienstes frei“ erhielten. Deshalb musste für Kinderveranstaltungen zukünftig auf einen Sonntag ausgewichen werden.

Seit November 1941 fand, während des Krieges, mit Genehmigung des Bischöflichen Ordinariats jeden Sonntag und Feiertag eine Abendmesse in Borna und auf den Außenstationen statt. Hintergrund war, dass „unsere Arbeiter […] fast jeden Sonntag arbeiten“ mussten. Sie sollten auf diese Weise die Gelegenheit erhalten, „ihre Sonntagspflicht zu erfüllen und am hl. Opfer teilnehmen können“.

Allgemein freuten sich die Gemeindemitglieder, wie in den 1942er Jahren geschildert, dass sie am Oster- und Pfingstfest „mal wieder nach einiger Zeit arbeitsfrei waren und dem Gottesdienst beiwohnen konnten“.

Dezember

„Auch das diesjährige Weihnachtsfest feiern wir noch im Kriege! Die Menschen sehnen sich nach Frieden! Wir spüren hier auch schon mehr die Gefahren des Krieges. Die Fliegeralarme mehren sich. Die feindlichen Flieger suchen die Benzinwerke. Anfang November fielen in der Nähe Bornas einige Bomben. Durch den Luftdruck wurden die 2 schönen gemalten Fenster im Altarraum unserer Kirche völlig zerstört. Sie mußten durch Gelbscheiben ersetzt werden. Weiterer Schaden ist bis jetzt noch nicht angerichtet worden. Da in alle größeren Wohnungen in Borna bombengeschädigte Familien aufgenommen werden sollen, hat der Pfarrer aus eigenem Entschluß eine ihm befreundete Familie aus Berlin, die evakuiert wurde, in seine Wohnung aufgenommen.“

1944

Januar

„‚Näher mein Gott zu Dir‘. Mit diesem Grundgedanken der Neujahrspredigt sind wir ins neue Jahr getreten. Was es uns bringen wird, wissen wir noch nicht. Ob es uns den ersehnten Frieden bringt? Je schwerer die Zeit, desto stärker die Losung: ‚Näher mein Gott zu Dir‘. Im neuen Jahre müssen wir uns fester an Gott klammern, nur so bleiben wir stark in allen Leiden und Prüfungen. Das ist auch der Sinn der großen Zeit, die eine ‚Heimsuchung‘ Gottes ist: Gott will uns näher an sich ziehen. Möge uns der Ruf Gott bereit finden!“

Mai

„Pfingstmontag, 29. Mai: Strahlender Sonnenschein. Pfarrer Köhler und Kaplan [Edmund] Rudolf holen den hochw. Herrn Bischof [Petrus Legge] vom Bahnhof ab. […] Auf dem Wege zum Pfarrhaus macht der hochw. H. Bischof selber den Vorschlag, doch die Firmung im schönen Pfarrpark abzuhalten. Das sei doch bei dem herrlichen Wetter schöner und auch praktischer als in der überfüllten kleinen Kirche. […]

Nach der hl. Messe verließen alle Gläubigen die Kirche und die Firmlinge stellten sich mit ihren Firmpaten in den Wegen des Pfarrgartens auf. Bei der Erteilung des Sakramentes der hl. Firmung ging der hochwürdigste Herr die Wege entlang und salbte die Firmlinge. Es war ein ungewohntes herrliches Bild: Der Garten im Frühlingsschmuck der blühenden Bäume und Sträucher, die froh gestimmte Gemeinde in Festkleidern, die Gewänder des Bischofs, der Geistlichen und Ministranten! Trotz der Improvisierung verlief die Sakramentenspendung voll Andacht und Würde.“ Nach den Schlussgebeten erwähnte der Bischof, „daß die Gemeinde Borna die erste im Bistum sei, die eine Firmung im Freien erlebt habe. […]

Kaum hatten die Gläubigen in froher Stimmung den Garten verlassen – der Bischof unterhielt sich noch mit einigen Kindern – da erklang die Sirene: Fliegeralarm! Statt daß die Pfarrhausbewohner sich an den Mittagstisch setzen konnten, mußten sie alle mit dem Bischof in den Luftschutzkeller. Über uns flogen feindliche Flugzeuge und warfen Bomben auf Leipzig und Espenhain. […] Diese Feier werden die Teilnehmer kaum jemals vergessen können.“

Oktober

„Dieses Jahr brachte Zuwachs für unsere Gemeinde. Aus dem Rheinland kamen auch in einzelne Orte unserer Gemeinde Evakuierte, dadurch wurde in Glasten in einem Privathaus die Abhaltung von Gottesdiensten – alle 14 Tage – nötig.“

„In Kitzscher sind viele polnische Zivilarbeiter untergebracht. Für dieselben wird am 1. Sonntag im Monat im Gasthof ein eigener Gottesdienst gehalten, da sie laut Anordnung der Staatspolizei nicht am Gottesdienst der deutschen Gemeinde teilnehmen dürfen! Beichten dürfen sie auch nicht. Es darf ihnen nur die Generalabsolution erteilt werden. […] Manche Brautpaare, die gern heiraten möchten, dürfen nicht getraut werden. Kinder werden getauft.“

November

„Ab November fallen an den Sonntagen die Eisenbahnzüge aus. Daher können viele Auswärtige am Sonntag nicht mehr zum Gottesdienst kommen. In Zukunft wird an jedem Sonnabend nachm. 4 Uhr eine hl. Messe mit Predigt gehalten.“

Dezember

„Weihnachten. Der ‚Hl. Abend‘ fällt auf den 4. Adventsonntag. […] Die Kirche ist überfüllt. [Flieger]Alarm kam nicht. Alle sehnen sich nach Weihnachtsfrieden. 27 Gefallene sind es schon in der Gemeinde! Bei den Weihnachtsgottesdiensten sieht man viele Verwundete aus dem hiesigen Lazarett in der Volksschule, Leipziger Str.“ Im dortigen Lazarett konnten keine Gottesdienste mehr abgehalten werden, weil alle Räume überbelegt waren. Denn es kamen viele Verwundete aus den zurückverlegten Lazaretten des Ostens nach Mitteldeutschland.

Mit ernstem Bangen wird ins Jahr 1945 gegangen. Es ist klar: Der Krieg geht seinem Höhepunkt, aber auch seinem Ende entgegen. Wie wird es sein?

– – –

* Quelle:

Thomas Bergner: https://www.geschichteborna.de/borna/geschichten/die-panzer-abwehrabteilung-24-in-borna

Text: Philipp Ramm-Kokot

1940

April: Errichtung einer Schwesternstation im Pfarrhaus in Borna

Quelle: Chronik der Pfarrei Borna, Band I (1940)

Sr. Ingonda Hümmer, Sr. Adelbalda Kamm, Sr. Julitta Weißkirchen, Pfr. Christian Köhler, Kpl. Georg Dittel, Haushälterin Frl. Schreyer, Küster Franz Stasiak (von rechts)

Mitte November 1938 hatte der Bonifatiusverein Paderborn den Vorschlag gemacht, eine Schwesternstation der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau (aus Bayern) in Borna einzurichten. Viele dieser Schulschwestern, die aus dem staatlichen Schuldienst durch das NS-Regime entlassen wurden, hatten bereits an anderen Orten die Stellen von Seelsorgehelferinnen übernommen. Auf Wunsch von Bischof Petrus Legge griff Pfarrer Christian Köhler diesen Vorschlag auf und führte persönlich mit dem Generalat der Schulschwestern in München die Verhandlungen.

In der Zwischenzeit wurde im Herbst 1939 eine Wohnung im 2. Stock des Pfarrhauses eingerichtet. Anfang April 1940 trafen drei Schwestern in Borna ein und bezogen die Wohnung. Oberin wurde Sr. Julitta Weißkirchen, Sr. Ingonda Hümmer trat die Stelle der Pfarrhelferin an und Sr. Adelbalda Kamm übernahm das Amt der Seelsorgehelferin. In einer kleinen Feier mit Weihe der Wohnung eröffnete Pfarrer Köhler die neue Schwesternstation: „Möge Gottes Segen auf ihr ruhen und auch Segen durch die Arbeit der Schwestern auf die Pfarrgemeinde kommen.“ In den kommen fünf Jahren, die von staatlichen Repressionen, Entbehrungen und Angst ums Überleben während des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945) gekennzeichnet waren, wirkten die Schwestern „unermüdlich und segensreich in der Gemeinde“. Deren pastorale Aufgaben waren u.a. Mitarbeit im Pfarramt, Gestaltung des Religionsunterrichtes, Vorbereitung auf die Sakramente, musikalische Begleitung der Gottesdienste, als „Wandernde Kirche“ in Borna und den Außenstationen „möglichst schnell die Zugezogenen zu erfassen und mit dem kirchlichen Leben in Verbindung zu bringen“.

Mit dem nahenden Ende des Krieges richtete die Generaloberin der Schulschwestern die Bitte an Pfarrer Köhler, die Schwestern freizugeben, denn sie sollten wieder als Lehrerinnen in den bayerischen Schulen eingesetzt werden. Dieser Bitte wurde nachgegeben und eine Entlassung für Mitte August 1945 zugesichert, obwohl zunächst noch keine Nachfolgerinnen in Aussicht standen. Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht beendete am 8. Mai die europäischen Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges. Mit der Bildung der alliierten und sowjetischen Besatzungszonen im Deutschen Reich kam Anfang Juli die Rote Armee nach Borna. Erneut bat die Generaloberin um baldige Rücksendung der Schwestern. Sie verließen daraufhin die Pfarrei „plötzlich und übereilt […], schneller als nötig, denn auch unter den Russen blieben die Pfarrhausbewohner völlig unbehelligt“.

Als Folge des verheerenden Krieges waren Millionen Menschen aus dem Osten des Deutschen Reiches auf der Flucht in den Westen. Unter ihnen waren auch Schulschwestern von Unserer Lieben Frau (aus Böhmen), die ihre schlesische Heimat verlassen mussten. Deren Leitung hatte zwischenzeitlich das Pfarramt in Borna kontaktiert. Die Verhandlungen ergaben, dass Anfang Dezember zwei Schwestern „in der Diaspora Mitteldeutschlands die bayrischen Schulschwestern ablösen“ sollten: Sr. Aquina Tilgner und Sr. Dietburgis Behrendt wurden als Pfarrhelferin/ Seelsorgehelferin angestellt. „Möge auch die Tätigkeit dieser neuen Pfarrschwestern reich gesegnet sein!“ Die schlesischen Schulschwestern blieben in wechselnden Konstellationen bis April 1959 in der Pfarrei tätig.

Text: Philipp Ramm-Kokot

1939 – 1949 | Kriegs- und Nachkriegszeit

1939

12. September: Neue Altargruppe mit Kreuz für Kapelle in Borna

Im Zuge der 4-wöchigen Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Kapelle im Juli/August 1938 wurden auch sämtliche Figuren entfernt. Diese sollten durch künstlerisch bessere ersetzt werden, die zum neuen Stil der Innenräume passten. Im Dezember besichtigte Bischof Petrus Legge die renovierte Kapelle. Als Ausdruck seiner Anerkennung und Freude sagte er die Stiftung einer Josephstatue zu. Daraufhin wurde eine neue 3-teilige Altargruppe beim Künstler Josef Enders aus Wüstensachsen in der Rhön in Auftrag gegeben. Die einzelnen Statuen (siehe Fotos) kamen im Laufe des Jahres 1939 in Borna an, wie Pfarrer Christian Köhler in der Chronik berichtet:

„Die neue Josefstatue, die der hochwürdigste Herr Bischof uns schenken wollte, wurde vom Pfarrer am 6./7. Januar im Auto bei Schnee und Eis von Bautzen geholt. Nachts ½ 2 Uhr traf er mit ihr ein. Am Sonntag, d. 15. Januar, wurde sie der Gemeinde gezeigt. Im Kindergottesdienst hielt der Pfarrer in der Kinderpredigt mit den Kindern eine Betrachtung der Statue, wobei die Kinder sehr fein herausarbeiteten, was der Künstler, Herr Josef Enders aus Wüstensachsen in der Rhön, mit der Figur vom hl. Josef sagen wollte. Am Abend des 1. März erhielt die Statue bei einer Josefsandacht die Weihe. Möge St. Josef sich nun bei uns ‚daheim‘ fühlen und Kapelle, Pfarrhaus und Gemeinde in seinen steten Schutz nehmen.“

„2. Mai: Eröffnung der Maiandacht mit Weihe der neuen Marienstatue, die vom gleichen Schnitzer der Josefstatue, Herrn Josef Enders aus Wüstensachsen in der Rhön, für 165,- M geschnitzt war. Das Geld wurde durch Sammlungen beim Gottesdienst aus der Gemeinde aufgebracht. 2 Stunden vor der Maiandacht traf die Statue ein. Der Künstler hat die Gottesmutter dargestellt als die demütige Magd des Herrn.“

„Am 12. September [1939, Anm. d. Verf.] traf aus der Rhön der vom Bildschnitzer Josef Enders, der auch die Josef- u. Marienstatue geschnitzt, angefertigte Corpus für das neue Altarkreuz ein. Am Nachmittage konnte schon das neue Altarkreuz, zu dem die Baufirma Naumann die Kreuzbalken geliefert, aufgehängt werden. Es wiegt 2 ½ Ztr. (Das Kreuz ist eine persönliche Stiftung des Pfarrers.) Zusammen mit den beiden Statuen bildet das Altarkreuz eine harmonische Gruppe, die der Kapelle noch mehr den Eindruck eines echten Gotteshauses verleiht.“ Das neue Altarkreuz wurde am 8. Oktober, anlässlich des 20-jährigen Kirchweihfestes, feierlich geweiht.

Text: Philipp Ramm-Kokot

1938

14. August: Renovierung und Erweiterung der Kapelle in Borna

Immer wieder sprechen die Berichte in der Chronik davon, dass die Kapelle (siehe 1. Foto) nicht für die Zahl der Kirchenbesucher genügte. Deshalb hatte das Ordinariat im März 1933 einen Erweiterungsbauplan eingefordert, der dem Bonifatiusverein Paderborn (dem Vorläufer des heutigen Bonifatiuswerkes) zur Begutachtung vorgelegt wurde. Dieses Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass ein Neubau im Pfarrgrundstück mehr Vorteile bringen würde als ein Anbau.

Jedoch wurde ein Kirchbau durch verschiedene Umstände immer wieder verzögert. Ein Grund waren „Verhandlungen betr. Rückkauf unseres Pfarrgrundstückes“ zwischen der zuständigen Militärverwaltung – Wehrkreis IV, Dresden – und der bischöflichen Verwaltungsstelle Dresden von Januar bis November 1935, um wieder ein Offizierscasino für die am 15. Oktober neuaufgestellte Panzerabwehr-Abteilung 24* in Borna einzurichten. Allerdings kamen die Verhandlungen zu keinem Ergebnis.

Im Juni 1937 erlag Pfarrer Paul Hübner einem Herzschlag. Er wurde in seinem Heimatort Ostritz beerdigt. Im Oktober fand die Einführung des neuen Pfarrers Christian Köhler durch Prälat Jakob Stranz (siehe 2. Foto) in Borna statt. Am Beginn dessen Dienstzeit (1937 – 1971) sollte eine erste große Renovierung und Erweiterung der Kapelle erfolgen, weil in dieser Epoche die staatliche Genehmigung für einen Neubau durch das NS-Regime nicht gegeben worden wäre und auch das Baumaterial kaum zu beschaffen war.

Zu diesem Zweck besuchte Pfarrer Köhler verschiedene neuere Kirchen Westsachsens, um dort Anregungen zur Gestaltung katholischer Kirchenräume zu bekommen. Bald war der Plan der Renovierung in groben Zügen klar: Es sollte ein Kirchenraum geschaffen werden, der einfach aber gediegen, frei von allem Kitsch, des Gottesdienstes würdig war. Eine Erweiterung sollte durch Hinzunahme des Schulzimmers erreicht werden. Durch Einbau einer Rollwand konnte das Schulzimmer beim Gottesdienst mitbenutzt und an Werktagen für den Religionsunterricht wieder abgetrennt werden.

Am Montag, 18. Juli 1938, wurde mit der Ausräumung begonnen. Einen Tag später zogen die Maurer ein, das Gerüst wurde aufgestellt, es wurde mit dem Abschlagen des Deckenstuckes und des Wandputzes begonnen. Wie die Chronik berichtet, wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

„Einsetzen der neuen Decke (Leichtbauplatten und Holzbalken). Neuer Putz der Wände. Vermauerung der Emporenöffnung über der Sakristeitür. Die Decke in der Sakristei wurde gehoben. […] Das Fenster hinter dem Altar wird mit Leichtbauplatten geschlossen. Das große Fenster an der Epistelseite wird zum kleinen romanischen Chorfenster umgestaltet. Auf der gegenüber liegenden Seite wird ein neues Chorfenster durchgebrochen. Die Sakristeitür wird näher zum Altar versetzt. Die Holzverkleidung im Altarraum wird entfernt. Der Altarraum wird durch ein Podium erhöht. […] Das Harmonium erhält seinen Platz hinten in der Kapelle auf einem neuen Podium. Die Wand zum Schulzimmer wird z.T. entfernt und durch 2 Rollwände ersetzt. Das Schulzimmer wird in gleicher Farbe wie die Kapelle gestrichen. Der Beichtstuhl, der früher im Altarraum gestanden, erhält seinen Platz im Schulzimmer. An Stelle der bisherigen Kronleuchter tritt in der Kapelle als Beleuchtung im Altarraum Röhrenlampen als Deckenbeleuchtung und 4 weitere Kugellampen über den Bänken. Die Fenster erhalten neues Glas, das gemalt wird. Sämtliche Figuren sind entfernt und sollen später durch künstlerisch bessere ersetzt werden, die in den neuen Stil der Kapelle passen.“

Am Sonntag, 14. August 1938, wurde in der renovierten und erweiterten Kapelle der erste Gottesdienst gehalten. Beim feierlichen Hochamt brachte Pfarrer Köhler den Dank gegen Gott, gegen alle Wohltäter und alle Handwerker zum Ausdruck. Wie wohltuend die Erweiterung der Kapelle (siehe 3. Foto) sich auswirkte, zeigte sich bald in der Folgezeit. Es brauchte nunmehr niemand vor der Kapellentür beim Gottesdienst zu stehen. Ein Kirchbau in Borna würde in absehbarer Zeit nicht nötig sein.

– – –

* Am 15. Oktober 1935 zog die neuaufgestellte Panzerabwehr-Abteilung 24 in die ehemalige Kaserne des 1919 aufgelösten Karabinier-Regiments in Borna ein. Diese war der 24. Infanterie-Division unterstellt. Zu diesem Zweck hatte bereits Mitte 1934 die Renovierung des Kasernen-Komplexes begonnen, beispielsweise wurden die Pferdeställe zu Garagen umgebaut. Am 1. November 1935, mit Einführung der Wehrpflicht, zogen die ersten Rekruten ein. Die anfänglichen drei Kompanien wurden bis zum Frühjahr 1938 um zwei weitere (Ersatz-)Kompanien ergänzt, dazu musste das bestehende Kasernengelände mit Baracken erweitert werden. Damit hatte die Abteilung ihre komplette Kampfstärke erreicht.

Mit Inkrafttreten des Münchener Abkommens am 30. September 1938 musste die Tschechoslowakei das „sudetendeutsche Gebiet“ an das Deutsche Reich abtreten. Bereits am 1. Oktober beteiligte sich die Panzerabwehr-Abteilung 24 am Einmarsch in das Sudetenland. Ende des Monats kehrten sie wieder nach Borna zurück. Mit dem deutschen Überfall auf Polen, auch mit Beteiligung der Panzerabwehr-Abteilung 24, begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg (1939 – 1945).

Quelle:

Thomas Bergner: https://www.geschichteborna.de/borna/geschichten/die-panzer-abwehrabteilung-24-in-borna

Text: Philipp Ramm-Kokot

1932

8. Dezember: Erste Chronik-Erwähnung eines Nikolaus-Besuches in Borna

Er ist einer der beliebtesten Heiligen der Kirche: Nikolaus von Myra. Laut Überlieferung lebte der Bischof um 300 n. Chr. in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Der Hl. Nikolaus war zeitlebens sehr beliebt, weil er als freundlicher Mann galt, der gerne half. Es ranken sich zahlreiche Legenden um ihn. Ebenfalls gehört zum Brauchtum um den Heiligen fest dazu, dass er am 6. Dezember, seinem Gedenktag, die Kinder als ihr Schutzpatron besucht und sie beschenkt – auch für die Gemeinde Borna/ Frohburg. Ein erster, in der Chronik dokumentierter Besuch findet sich am 8. Dezember 1932 in Form eines Artikels im wöchentlichen ‚St. Bennoblatt‘*. Darin berichtet Pfarrer Paul Hübner:

„Am Feste der Unbefleckten Empfängnis [Mariä] wurde von der hiesigen katholischen Pfarrgemeinde eine Nikolausfeier für die gesamte Schuljugend der Pfarrei veranstaltet. Aus nah und fern strömten die Kinder herbei, 140 an der Zahl. Nur mit großer Mühe konnten sie in unserem kleinen Schulzimmer verstaut werden. Das hinderte aber die Kinder nicht daran, sich einmal so recht zu freuen. Viele konnten kaum das Erscheinen des hl. Nikolaus mit seinen Gaben erwarten. […] Der Nikolaus […] wandte sich an alle anwesenden Kinder. Er examinierte, lobte, tadelte und strafte, wo es nottat. Zum Schlusse wurde noch an sämtliche Kinder Gaben ausgeteilt. Beglückt und hocherfreut über die Geschenke des Nikolaus und die schön verlebten Stunden traten die Kinder am Abend, begleitet von ihren Eltern, den Heimweg an.“

Ein weiterer Artikel, wahrscheinlich auch im ‚St. Bennoblatt‘ erschienen, erzählt von der Nikolausfeier am Nachmittag des 8. Dezember 1937: „Da unsere katholischen Kinder wegen des Festes ‚Mariä Unbefleckte Empfängnis‘ schulfrei hatten, waren sie […] besonders herzlich eingeladen zur […] Nikolausfeier. […] 180 Kinder aus allen Orten der großen Pfarrei waren zusammengeströmt. […] Es war eine Freude, die frohen, erwartungsvollen Augen der Kinder zu schauen. Hell und frisch erklangen die jugendlichen Stimmen, sangen das alte Lied vom lieben hl. Nikolaus mit dem sich stets wiederholenden Vers: ‚Heut ist Nikolausabend da!‘ Als dann silberhell ein feines Glöcklein ertönte, stieg die Erwartung aufs höchste. Und dann erschien der hohe Gast im Bischofsgewand, mit Mitra und Bischofsstab, gefolgt von seinem Knecht Ruprecht mit schwerem Sack voller Heimlichkeiten, aber auch mit der Rute. […] St. Nikolaus schlug das große Himmelsbuch auf, wo im Laufe des letzten Jahres alles, aber auch alles eingetragen war, das Gute, das Böse, von den Buben, von den Mädeln, von denen von Borna und Deutzen, von Lobstädt und Großzössen, von Kieritzsch und Wyhra, von Eula und Regis-Breitingen. Alles hatte St. Nikolaus von seinem himmlichen Fenster aus mit dem neuesten Fernseher beobachtet, und nun kams für alle ans Tageslicht. Ernst wußte der heilige Mann zu ermahnen, liebevoll zu ermuntern, frisch anzuregen, voll Freude und mit Stolz zu loben, aber auch mit Strenge zurechtzuweisen und zu tadeln. Wo er ein gar böses Kind fand, übergab er es seinem Knecht Ruprecht, damit er von seiner Rute Gebrauch mache. […] Wie beglückt waren dann alle, als der große Sack aufgemacht und sein Inhalt und der des schweren Korbes verteilt wurde und jedes Kind sein geheimnisvolles Paketchen in den Händen hatte. Dankbar erscholl es dann: ‚Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann.‘ Und dann gings heim. […] Nun freuten sie sich darauf, daß sie daheim erzählen konnten, daß aber auch ‚Alles so schön gewesen war‘.“

1938 wurde die Nikolausfeier, wahrscheinlich auf Grund einer noch größeren Kinderzahl als im Vorjahr, für zwei Gruppen veranstaltet. „Am Nachmittag war die Nikolausfeier und zwar um 2 Uhr für die auswärtigen Kinder, um ½ 4 Uhr war Andacht für alle Kinder, anschließend die Nikolausfeier der Bornaer Kinder. Im ganzen waren 230 Kinder gekommen. Den Nikolaus machte Herr Kaplan [Johannes] Rothe aus Altenburg.“ (siehe Foto)

In den Jahren ab 1939 erhielten die Kinder „an kath. Feiertagen nur 1 Stunde zum Besuch des Gottesdienstes frei“. Deshalb musste für die Nikolausfeier ein anderer Tag als der bisherige 8. Dezember und „wegen der Schwierigkeiten bezgl. der Verköstigung und der Verdunkelung mußte auch eine andere Zeit gewählt werden“. Die Wahl für 1939 fiel auf Sonntag, den 10. Dezember. „Für die Kinder der Außenstationen war die Feier nach dem Hochamt um 11 Uhr, für die Bornaer Kinder nach der Andacht um 4 Uhr.“ Trotz der staatlichen Repressionen, Entbehrungen und Angst ums Überleben in den folgenden Kriegsjahren kam der Hl. Nikolaus, so ein Eintrag im Dezember 1945, trotzdem „wie alle Jahre auch diesmal in einer Feierstunde zu den Kindern“ nach Borna.

Der Hl. Nikolaus blieb auch in den vergangenen Jahrzehnten, bis in die heutige Zeit, den Mädchen und Jungen der Gemeinde verbunden. Das belegen weitere Einträge in der Chronik. Immer um seinen Gedenktag am 6. Dezember herum, besuchte er die Kinder und brachte kleine Geschenke mit.

– – –

* Die Sächsische Volkszeitung war die einzige katholische Tageszeitung in Sachsen und erschien vom 2. Juli 1902 bis 31. Mai 1941. Ab 1927 gab das Bistum Meißen einmal wöchentlich das ‚St. Bennoblatt‘ (dem Vorläufer des heutigen ‚Tag des Herrn‘) als Beilage zur Sächsischen Volkszeitung heraus.

Text: Philipp Ramm-Kokot

1923

24. Juli: Errichtung der katholischen Pfarrei in Borna

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und mit Beginn der „Weimarer Republik“ fielen im Jahr 1919 die kirchenaufsichtlichen Beschränkungen. Daraufhin begann Bischof Franz Löbmann, Apostolischer Vikar und Administrator, Verhandlungen mit Rom über eine Wiedererrichtung des Bistums Meißen zu führen. Bereits zwei Jahre später hatte er Erfolg. Der päpstliche Nuntius, Exzellenz Eugenio Pacelli, verkündete am 26. Juni 1921 im Bautzener Dom die „Wiederherstellung der Diözese Meißen im Bereiche der Grenzen des Apostolischen Vikariats der sächsischen Erblande und der kirchlichen Administratur der sächsischen Oberlausitz“. Drei Monate später übernahm Bischof Dr. Christian Schreiber das neue Bistum.

Im Oktober 1921 verstarb Bornas erster Pfarrer, Maximilian Lange, in Folge einer Operation. Er wurde „unter großer Beteiligung der Bornaer Pfarrgemeinde“ in Leipzig-Lindenau beigesetzt. Zu seinem Nachfolger wurde Pfarrer Paul Hübner (siehe Foto) ernannt. In seine Dienstzeit (1921 – 1937) fiel nun die Errichtung der katholischen Pfarrei St. Joseph, mit Sitz in Borna. Um das Bistum Meißen neu zu organisieren, eröffnete Bischof Schreiber am 24. Juli 1923 eine dreitägige Diözesansynode im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau, an der etwa 60 Geistliche teilnahmen. Im Laufe der Synode wurden u.a. die Errichtung von Archipresbyteraten (den Vorläufern der heutigen Dekanate) und die Umwandlung von Seelsorgeämtern zu Pfarreien beschlossen.

Die Synodenbeschlüsse hatten auch für die errichtete Pfarrei St. Joseph unmittelbare Auswirkungen: Zum einen gehörte Borna zum Archipresbyterat Leipzig, zum anderen erlangte sie die formale Unabhängigkeit von ihrer Leipziger Mutterpfarrei St. Trinitatis – denn bisher besaßen die Bornaer Seelsorger offiziell eine Kaplanstelle in Leipzig. Schließlich konnte Borna in den nächsten Jahrzehnten selbst zu einer Mutterpfarrei für Frohburg (Pfarrvikarie ab 1957) und Geithain (Pfarrvikarie ab 1962) werden.

Text: Philipp Ramm

1919

5. Oktober: Weihe der katholischen Kirche St. Joseph in Borna

Viele Jahre mit unzähligen Anstrengungen engagierter Katholiken mussten vergehen, ehe am Sonntag, 5. Oktober 1919, die neue Kirche St. Joseph durch Bischof Franz Löbmann – dem Apostolischen Vikar – und Pfarrer Maximilian Lange in einem feierlichen Gottesdienst in Borna geweiht werden konnte.

Die ersten katholischen Gottesdienste fanden 1890 in der Aula des alten Bornaer Realgymnasiums am Königsplatz statt. Bereits 1913 besuchten durchschnittlich 250 bis 300, an besonderen Tagen auch 600 bis 800, Katholiken die Gottesdienste in Borna, welche viermal jährlich und an den drei Hochfesten stattfanden. Sie mussten daher bis 1914 in das Hotel, Konzert- und Ballhaus „Zur Börsenhalle“, „wo für Katholiken höchst anstößige Theaterstücke wie z.B. ‚Die Sünde des Priesters‘ aufgeführt werden“, wie es in einem späteren Spendenaufruf des „Kirchenbauverein Borna, Bezirk Leipzig“ heißt, verlegt werden. Der Verein wurde am 12. Februar 1913 unter dem Vorsitz von Kaplan Johannes Spetlak (katholisches Pfarramt St. Trinitatis Leipzig) gegründet, um die Bemühungen für ein eigenes Gotteshaus in Borna voranzutreiben. Neben der Initiierung eines Spendenaufrufs, konnte er auch ein Grundstück am alten Bahnhof (an der heutigen Kreuzung von Sachsenallee und Lobstädter Straße) erwerben.

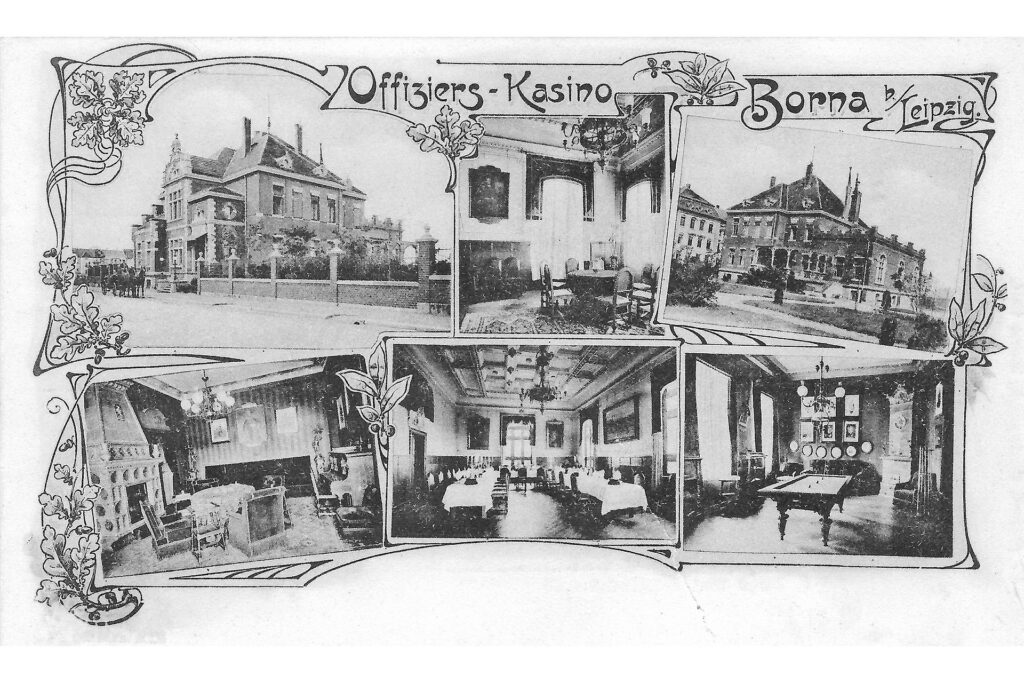

Leider fanden alle Anstrengungen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914 – 1918) ein jähes Ende. Erst im März 1918 wurde eine kleine Kapelle im Café „Schweizerhaus“ eingerichtet. Fünf Monate später erhielt Borna den Status eines Seelsorgeamtes. Nach Kriegsende kehrten im Dezember die Reste des in Borna stationierten Königlich Sächsischen Karabinier-Regiments in die Heimat zurück. Dort erfolgte im Januar 1919 die Demobilisierung und schließlich dessen Auflösung. Deshalb konnte am 26. Juli der Kauf des Offiziercasinos (siehe 1. Foto) in der Kasernenstraße (dem Vorläufer der heutigen Stauffenbergstraße) für 121.000 Mark erfolgen, von denen sofort 61.000 Mark angezahlt wurden. Zu diesem Zweck hatten der gemeindeeigene Kirchenbauverein und das Leipziger St.-Trinitatis-Pfarramt rund 80.000 Mark gesammelt. Für weitere 21.769,15 Mark wurde das Gebäude in den folgenden acht Wochen nach den Plänen des Leipziger Architekten Clemens Lohmer „teils zu gottesdienstlichen und pfarramtlichen Zwecken, teils zur Wohnung des Geistlichen umgebaut. […] Tritt man durch das von der Kasernenstraße rechts vom Gebäude eigens für die Kirchgänger und Religionsschüler geschaffene Eingangstor, den herrlichen Park durchschreitend, in den östlich gelegenen früheren Saal ein, so präsentiert sich dieser jetzt als vornehme, stimmungsvolle Kapelle.“

Wie die Chronik weiter berichtet, fand die feierliche Weihe des neuen Gotteshauses (siehe 2. Foto) am 5. Oktober statt: „Unter Vorantritt des Kreuzes, einer langen Reihe weißgekleideter Blumenmädchen und der Ministranten zog die Geistlichkeit: Pfarrer Lange – Borna, Kaplan Dr. [Josef, Anm. d. Verf.] Jakubasch – Dresden und Subdiakon [Franz] Lehmann – Wurzen in weißen Paramenten zum Empfange des Bischofs Dr. Löbmann – Dresden zur Pfarrwohnung. Die Schuljugend begrüßte den Bischof durch Deklamation eines sehr netten Gedichtes und Überreichung eines Blumenstraußes. […] An diese Begrüßung schloss sich die Weihe des Gotteshauses an; die Gläubigen mussten es nach den Vorschriften des Weiherituals verlassen und umstanden außen dasselbe. Der Bischof sang vor der Eingangstür ein Gebet, umschritt dann, zunächst zur äußeren Weihe, mit der Geistlichkeit die Kapelle, die Wände kreuzweise mit Weihwasser besprengend. Zurückgekehrt zum Eingange trat nach gesungenen Gebeten zuerst nur die Geistlichkeit ein zur Vollziehung der inneren Weihe des Raumes, der Wände, des Altars, der Kommunionbank, der Kanzel und des Taufsteines unter Absingung der Litanei von allen Heiligen und dreier Psalmen. Eine gewaltige Menge von Gläubigen, an die 1.000, füllten und umstanden dann das neugeweihte Gotteshaus. Der Bischof legte die bischöflichen Gewänder: Kette, Kreuz, Ring, Mitra und Hirtenstab an und schritt zum Altare zum feierlichen Gottesdienste, dem Pontifikalamte mit Levitendienst, den die dichtgedrängte Menge mit Festgesängen begleitete. Es waren reichlich zwei Stunden feierlichster Erhebung!“

Text: Philipp Ramm

1918

1. August: Errichtung des katholischen Seelsorgeamtes in Borna

Zum 90. Male jährte sich am 1. August 2008 die Errichtung des katholischen Seelsorgeamtes Borna. Im Rückblick auf dieses für unsere Gemeinde entscheidende Ereignis sind vor allem zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: Borna als Garnisonsstadt für das Königlich Sächsische Karabinier-Regiment und die Zuwanderung von polnischen Gastarbeitern für Kohlebergbau und Landwirtschaft.

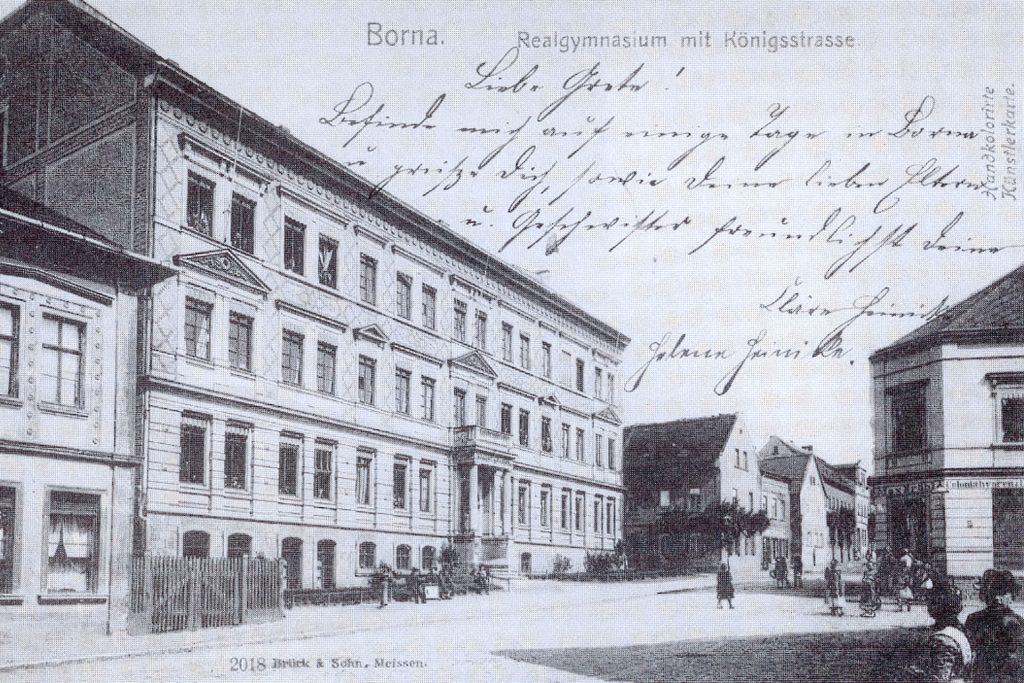

Der erste katholische Gottesdienst nach der Reformation fand am 6. Juli 1890 in der Aula des alten Realgymnasiums am Königsplatz in Borna statt, allerdings nur für Militärangehörige. Erst in den Jahren 1902/1903 wurden zivile Gottesdienste durchgeführt. Als die Zahl der Katholiken in Borna auf über 400, und mit den umliegenden Orten auf mehr als 2.200 anstieg, richtete am 18. Mai 1918 das Apostolische Vikariat Meißen (dem Vorläufer des 1921 wiederhergestellten Bistums Meißen) die dringende Bitte an das sächsische Kultusministerium, in Borna eine Expositur zu errichten. Die erste zwischen Leipzig und Chemnitz.

Nachdem alle Verwaltungsebenen und Gutachter ihre Berichte dazu vorgelegt hatten, teilte am 15. Juli 1918 das sächsische Kultusministerium im Namen König Friedrich August III. dem Apostolischen Vikariat mit: „Mit allerhöchster Zustimmung Se. Maj. des Königs genehmigt das Min. d. Ku. u.s.w. auf Grund von § 29 des Ges. v. 23.8.1876, daß vom 1.8.1918 ab beim kath. Pfarramte St. Trinitatis zu Leipzig eine 4. Kaplanstelle errichtet wird, deren Inhaber seinen ständigen Wohnsitz in Borna zu nehmen und die geistliche Versorgung der Katholiken in Borna zu bewirken, auch den Rel.-Unterricht an die schulpflichtigen Kinder seines Bekenntnisses […] zu erteilen hat.“ Daraufhin wurde Pfarrer Maximilian Lange (siehe Foto) zum ersten katholischen Seelsorger in Borna (Dienstzeit: 1918 – 1921) berufen.

Text: Erwin Rümenapp

1890

6. Juli: Erster katholischer Gottesdienst nach der Reformation in Borna

Da die Zahl der Katholiken in Borna am Ende des 19. Jahrhunderts eher verschwindend klein war, ist es nicht verwunderlich, dass die Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes nach der Reformation eng mit Borna als Garnisonsstadt für das Königlich Sächsische Karabinier-Regiment* (siehe 1. Foto) verknüpft ist. Doch mussten erst politische Hürden genommen werden, bevor am 6. Juli 1890 der erste katholische Gottesdienst mit dem zuständigen Militärgeistlichen, Pfarrer Karl Jakob Maaz, gefeiert werden konnte.

So berichtet die Chronik: „Der Stadtrat war zur Abhaltung des Gottesdienstes um Überlassung eines passenden Lokales gebeten worden. Dieses wurde zunächst verweigert. Darauf wurde ihm vom Militärpfr. Maaz eröffnet, er müsse im Verweigerungsfalle bei der Regierung vorstellig werden, dass das Regiment von Borna wegverlegt werden müsse, wenn man für die kathol. Mannschaften kein Gottesdienstlokal zur Verfügung stellt.“ Daraufhin gestand der Stadtrat die Aula des alten Realgymnasiums am Königsplatz (siehe 2. Foto) für die Feier von Gottesdiensten zu. Sie selbst fanden in der ersten Zeit nur zwei- bis viermal jährlich statt.

Die Bornaer Katholiken, welche offiziell zur St.-Trinitatis-Gemeinde in Leipzig gehörten, blieben von diesen Gottesdiensten ausgeschlossen. Im April 1899 wurde das katholische Militärpfarramt Leipzig beim XIX. Armeekorps errichtet und die Anzahl der jährlichen Militärgottesdienste erhöht. In die Jahre 1902/1903 fällt auch die Einführung eines ersten Zivilgottesdienstes in Borna durch Superior Hubert Schmittmann. Mit der Gottesdienstgestaltung war Kaplan Walther Klesse (beide katholisches Pfarramt St. Trinitatis Leipzig) beauftragt. Während die katholische Ortsgemeinde, nicht nur wegen der Militärangehörigen, sondern auch wegen des Zuzugs von Arbeitskräften in der Landwirtschaft und insbesondere im Bergbau, stetig wuchs, musste sie in den folgenden Jahren häufiger ihre Örtlichkeiten wechseln.

So fand der Gottesdienst ab 1908 in der Aula des neuen Realgymnasiums am „Breiten Teich“, ab 1912 im Hotel, Konzert- und Ballhaus „Zur Börsenhalle“ am Dinterplatz sowie ab 1914 im Café „Schweizerhaus“ (am Standort des späteren Volkshauses in der Angerstraße), dem ehemaligen Volkshaus, statt, ehe am 26. Juli 1919 das Offizierscasino in der Kasernenstraße (dem Vorläufer der heutigen Stauffenbergstraße) gekauft und zur Kirche St. Joseph umgebaut werden konnte.

– – –

* Am 1. November 1849 wurde das 3. Reiter-Regiment in Borna stationiert. Mit der Reorganisation der sächsischen Armee 1867 wurde auch der Verband zum 2. Schweren Regiment umgestaltet. Es erhielt im April 1876 den Namen „Königlich Sächsisches Carabinier-Regiment“. Seit 1899 war es dem XIX. (2. Kgl. Sächs.) Armeekorps unterstellt. Zwischen 1893 – 1902 entstanden die Kasernen mit dem Offizierscasino in der heutigen Stauffenbergstraße. Der gesamte Komplex erhielt im Februar 1914 den Namen „König-Albert-Kaserne“.

Das Karabinier-Regiment war im Deutsch-Dänischen Krieg (1864), im Deutschen Krieg (1866) und im Deutsch-Französischen Krieg (1870/1871) beteiligt. Im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) kämpfte es im Baltikum und in Finnland. Nach Kriegsende kehrten im Dezember 1918 die Reste des Verbandes in die sächsische Heimat nach Borna zurück. Dort erfolgte im Januar 1919 die Demobilisierung und schließlich dessen Auflösung.

Quelle:

Geschichtsverein Borna e.V., 2020: „Erinnerungen an das Königlich Sächsische Karabinier-Regiment (ehemalige 3. Reiterregiment)“

Text: Philipp Ramm

vor 1918 – 1939 | Anfangszeit

Quellen

Den Kurzgeschichten liegen die „Chronik der Pfarrei Borna, Band I – IV, 1890 – 2014“ u. ff. und die „Chronik der Pfarrvikarie Frohburg“ als Quellen zu Grunde.